真理之甘,历久弥新。2012年11月,习近平总书记在参观《复兴之路》展览时,讲述了陈望道翻译《共产党宣言》时误将墨水作红糖蘸食粽子却直呼“真理的味道非常甜”的经典故事,重温了这句承载信仰力量的历史箴言。2005年8月,时任浙江省委书记的习近平同志在浙江余村考察时,面对村民们“要温饱还是要环保”的困惑,首次明确提出“绿水青山就是金山银山”。20年来,从余村的蝶变到浙江生态省的建设实践,再到引领全国的绿色发展之路,“两山”理念从乡村走出浙江、造福中国、光耀世界,为中国乡村振兴、全国乃至全球绿色发展指明了方向。

今日中国绿色发展的历史性成就,以无可辩驳的事实昭示:牺牲环境换取一时发展的“卖石头”“挖地球”模式终将山穷水尽;守护好绿水青山,就能收获“看风景”“卖风景”的持久甘甜。“两山”理念是闪耀着马克思主义自然辩证法光辉的重大成果,是21世纪统筹发展和保护这一人类永恒主题的科学真理,其“甜”的本质,在于与马克思主义“认识世界”与“改变世界”观一脉相承的理论性、实践性与世界性相统一的哲学品格。

理论之甜:“两山”理念是人类新的发展与保护观,是21世纪人类发展观的“术语的革命”

人类文明发展史,本质是一部人与自然关系史。人与自然的关系始终是贯穿马克思主义自然观、哲学观的主线。启蒙运动推崇理性、科学与进步,推动工业文明兴起,但也奠定了西方生态哲学“主客二分”二元对立的哲学根基,形成西方工业文明将自然客体化、剥夺其内在价值、强化人类对自然剥削的逻辑。西方主流经济学始终以“经济增长”为核心目标,将生态环境视为生产力的外部条件而非内在要素,发展出“环境库兹涅茨曲线理论”等所谓真理,暗含生态环境随经济顶峰到来“自然变好”的认知。这些价值理念在资本主义制度下兴盛数百年,成为区域性、全球性生态环境危机的理念根源。

恩格斯指出:“一门科学提出的每一种新见解都包含这门科学的术语的革命。”“两山”理念是人类21世纪发展与保护观的术语革命,其划时代意义在于直面工业文明积弊下经济发展与生态环境保护的历史性矛盾,以革命性思维重构对立统一关系。

一是强调自然价值是价值的重要组成部分,确定绿水青山、冰天雪地本身就是金山银山,自然价值是经济社会发展的重要财富;二是打破传统发展观将“绿水青山”与“金山银山”机械割裂、零和博弈的桎梏,以矛盾转化论指出生态资源与经济发展本质是可以互相促进的统一体;三是打破“环境库兹涅茨曲线”宿命论,注重经济增长和生态环境保护的协同性,主张保护生态环境就能保护生产力,形成生态优先基础上的生态价值转化理论;四是形成“山水林田湖草沙冰生命共同体”系统思维,超越传统孤立、割裂看待自然要素的认知模式,揭示各类生态系统要素环环相扣、紧密依存的内在有机联系,推动生态环境治理系统变革。

真理往往在对旧范式的批判性超越中显现价值。工业文明“先污染后治理”模式被“两山”理念否定,催生绿色发展新范式。这种螺旋上升的认知进程,让人类在突破思维桎梏时尝到真理的“回甘”。“两山”理念从根本上改变了西方人与自然观“主客二分”的哲学根基,以代表自然价值的“绿水青山”与代表人类物质文明的“金山银山”的内在统一实现对“主客二元”论的超越,用“人与自然生命共同体”理念重塑人与自然关系,标志着人类社会21世纪新生态哲学体系的产生。

实践之甜:“两山”理念贯穿着马克思主义实践论的知行精髓,根本是为了人民利益

真理并非先验存在,而是在实践中生成并被实践检验的认识。马克思主义实践论认为,通过实践而发现真理,又通过实践而证实真理和发展真理。“实践、认识、再实践、再认识”循环往复以至无穷,且每一循环的内容都进入更高一级程度。“两山”理念实践的“甜”,诞生于浙江乡村的土壤。安吉余村正是在“两山”理念指引下,关停矿场、转型生态旅游,村民收入翻倍、人居环境焕新。这束希望之光,照亮了万千中国乡村凭绿水青山摆脱贫困、实现小康、走向共同富裕之路,赋予中国乡村绿色发展新哲学与光明未来。

在浙江余村点亮的星火,20年来燎原为中国区域协调发展的绿色引擎、国家绿色转型的战略理念,并在指引全国生态文明建设中不断深化、丰富与发展。从“五位一体”总体布局到“双碳”目标,从长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”到黄河流域生态保护和高质量发展国家战略,“两山”理念既推动新时代中国生态文明建设取得历史性成就,又使当代中国的绿色发展实践、绿色产业升级与绿色经济转型成为21世纪中国走人与自然和谐共生中国式现代化新道路的核心驱动力,彰显着习近平生态文明思想与习近平经济思想的蓬勃生命力。

今年上半年,我国国内生产总值同比增长5.3%,在主要经济体中继续处于领跑地位,展现出强大活力和韧性。其中,新能源汽车产量增长36.2%;绿色经济、数字经济产业贷款分别同比增长25.5%、11.5%,超过整体贷款7.1%的增速,资源要素正加速向绿色低碳和数字经济领域集聚。20年来,中华大地以“绿水青山”加速推动“金山银山”可持续增长,从发展逻辑重构到治理模式创新,再到新质生产力培育,“两山”理念深刻塑造中国式现代化内涵与特质,生动诠释了“两山”理念在实践中认识的深化、对实践的强大指导力。

人民性是真理的价值尺度。检验真理价值的最高尺度,在于是否符合最广大人民根本利益。“两山”理念的甘甜,是人民对“良好的生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉”的可感、可知体验;其核心是回应人民对美好生活的向往——既有清新空气、洁净水源、优美环境的生态需求,也有就业充分、收入增长、生活富裕的经济期盼,超越传统发展观见物不见人的局限,体现以人民为中心的发展思想。

从塞罕坝林海到库布其沙漠治沙传奇,从城市公园绿地到乡村人居环境改善,人民在生态环境改善中触摸发展温度,在绿色产业红利中共享发展成果。这“甜”是人民获得感、幸福感、安全感的切实提升,是真理与人民福祉统一的生动体现。

世界之甜:“两山”理念滋养着地球生命共同体,是跨越国界的绿色真理,是人类可持续发展的共同思想财富

真理推动文明形态跃升。历史唯物主义视域下,真理的崇高价值在于引领文明向更高形态演进。“两山”理念对人类文明新形态的“甜”,在于开辟生态文明新路径,推动工业文明向“人与自然和谐共生”的文明范式转型。“两山”理念的全球意义,不仅体现在具体环境治理实践,更在于在打破西方现代化理论中环境与发展二元对立思维定式进程中,为开创人与自然和谐共生的新文明形态贡献了科学真理的力量。其蕴含的“人与自然和谐共生”的东方整体哲学,为深陷资源枯竭、生态危机与增长乏力困境的全球发展议程贡献了革故鼎新的“术语革命”与路径启迪。

“两山”理念世界之“甜”,在于这一理念的全球实践重塑了世界绿色产业新格局,激活了世界经济新动能,为不确定的世界经济注入确定性活力。这一理念的经济学贡献在于重构了绿色产业的新经济学逻辑——将生态约束从外部成本转化为内生增长动能。中国通过“两山”政策体系形成制度压力,倒逼企业突破高碳惯性,从而使传统意义的环境“成本负担”转变为增长引擎、技术溢出、碳经济与产业链重构。

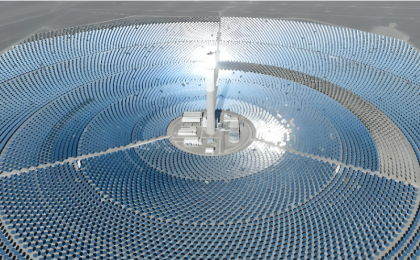

在绿色产业层面,中国光伏产业持续领跑全球,2023年多晶硅、硅片、电池片和组件产能占全球比重超80%,产量占比均超90%;2024年各环节产量保持两位数增长,新能源汽车产销量连续8年位居世界第一,战略性新兴产业崛起证明绿色发展成为经济增长新引擎。

在技术溢出层面,2016年至2023年,中国绿色低碳专利申请公开量累计57.3万件,年均增长10.0%,在节能、储能与能量回收等关键领域实现重大突破。

在制度层面,中国创新性地构建了多层次生态补偿机制。2023年12月,我国政府发布“澜沧江—湄公河地区创新走廊建设共同倡议”,其中澜沧江—湄公河生态合作成效显著。作为上游国家,中国积极践行源头责任,与流域各国共建水资源协同治理机制,生动诠释了“两山”理念与人与自然生命共同体的全球实践。

绿色“一带一路”推动新型全球化绿色生产网络体系的构建,使发展中国家获得“绿色工业化”的历史机遇。如埃塞俄比亚与中国企业合作发展地热;中国企业在印尼承建的规模最大地热电,近期成功实现卢穆特巴莱二期55兆瓦地热项目机组并网等。以点带面,以中国风电、光伏产品为代表的绿色产品已经出口到全球200多个国家和地区。

整体看,正是在习近平生态文明思想特别是“两山”理念引领下,中国在全球环境治理中的独特贡献在于将发展权与环境权统一考量;注重技术转移和能力建设;强调共同但有区别的责任原则,更符合发展中国家现实需求。与西方国家“承诺赤字”形成鲜明对比,绿色“一带一路”正在改写产业全球化的底层逻辑——从19世纪殖民资源链、20世纪资本控制链迈向21世纪生态共生链,为世界提供了更具包容性的第三条道路。20年风云激荡,“两山”理念的种子已成长为参天巨木,枝干跨越山海,荫蔽惠及全球,以其深邃智慧与强大生命力,成为全人类追求可持续发展的共同财富。

总之,“两山”理念以其深刻的真理性、实践性、人民性与世界性,完成了对人类发展观的哲学革命——超越了工业文明时代“环境—保护”二元对立的传统认知,在生态文明维度重构了人与自然、发展与保护的辩证关系,成为21世纪人类可持续发展进程中最具变革性的文明范式跃迁。这“真理的味道”,穿透时空,沁润中华文明根脉,映照人类历史星空。

当前,全球气候治理格局深刻调整,站在迈向人与自然和谐共生的现代化历史新起点,要以“两山”理念提出20周年为契机,深学笃行这一闪烁永恒哲学光辉的科学真理,更好地将“两山”理念体现在“十五五”发展规划、“双碳”目标和全面推进美丽中国建设目标实现之中,不断为中华民族伟大复兴注入磅礴绿色动能,为人类可持续发展贡献智慧和力量。

作者:黄承梁,系中国社会科学院习近平生态文明思想研究中心秘书长、研究员