德国柏林民族学博物馆。

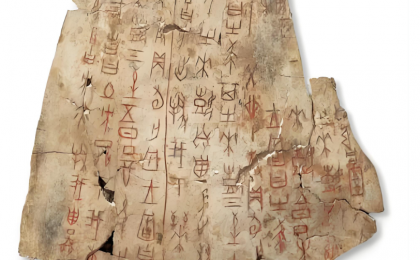

柏林民族学博物馆馆藏编号ID31949(574)甲骨正反面,高清照片可显示纤细浅刻线条,即浅刻底稿的痕迹。

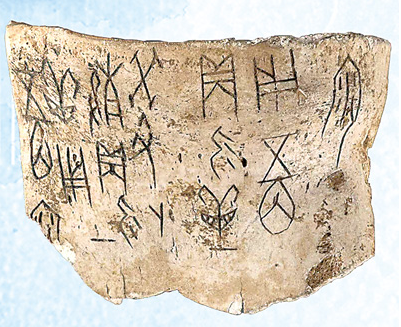

柏林民族学博物馆馆藏编号ID31949(583)甲骨正面,可看出字口填墨,即在甲骨文字的刻痕中填上碳等黑色物质。

甲骨文是世界古文字中唯一流传至今的自源文字。与声音相比,文字可以“传于异地,留于异时”,作为迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,甲骨文是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉。2017年,甲骨文入选联合国教科文组织《世界记忆名录》。

在德国柏林民族学博物馆深处,一间恒温库房隔绝喧嚣,13个定制蓝色方盒陈列有序,486片殷商甲骨静置其中。它们曾深藏于历史的褶皱,一个多世纪后终与数字技术相遇,迎来一场跨越3000余年的重逢。

缘 起

目前全球约有16万片甲骨,分别收藏于国内外博物馆、图书馆和高校等180余家机构,其中数万片甲骨深藏库房,面临风化、破损甚至字迹消失等自然侵蚀风险,对其进行数字化保护是当务之急。

柏林民族学博物馆所藏甲骨原为717片,其中711片由曾在中国任教的德国汉学家约翰内斯·弗里德里希·阿尔伯特·维尔茨博士于20世纪初在中国购买,后捐赠该馆;其余6片为博物馆工作人员赫伯特·穆勒博士于1912年至1913年在中国考察期间所购,1913年入藏该馆。百年流转,这些甲骨部分散佚,现存486片。

柏林民族学博物馆北亚和东北亚部策展人亨丽埃特·拉沃—弗雷库尔介绍,1913年,德国学者安娜·伯恩哈迪在馆内刊物《贝斯勒档案》发表论文,对维尔茨捐赠的711片甲骨进行初步研究,公布其中一些照片,并对部分甲骨真伪进行了探讨。1916年起,她开始为甲骨制作信息卡片。这些研究论述、手写索引与译注成为当代学者追溯复原此批甲骨原初状态的重要资料。百余年来,王俊铭、李棪、胡厚宣、黄然伟等几代中国学人接续努力,对这些馆藏甲骨进行整理、摹本、拍摄、收录,沉睡异域的殷墟遗响渐传于世。伴随科学技术的发展,20世纪90年代,对文物进行数字采集在全球博物馆逐渐开展,对这批甲骨进行全面、系统的数字采集与精细研究,亦成为中德学者的心愿。

2024年秋,中国社会科学院古代史研究所青年研究员郅晓娜在国家留学基金委资助下赴德,在一年时间里系统整理柏林民族学博物馆现存甲骨。中德合作项目“德国柏林民族学博物馆藏殷墟甲骨文的整理与研究”同步启动,并得到国家社科基金支持。“我希望能为它们建立一套超高清数字档案,弥补百余年来这批甲骨实物整理研究的空白与缺憾。”郅晓娜戴着手套捧起这些甲骨片时,百感交集。

解 码

研究工作并非一帆风顺。出于文物保护要求,传统拓片制作方法无法采用。起初,郅晓娜尝试用普通摄影记录,但甲骨表面凹凸不平、刻痕深浅不一,拍摄效果始终不理想。

转机来自中德双方的通力协作。郅晓娜的导师、中国社会科学院学部委员宋镇豪和山东博物馆摄影专家周坤等人远程指导,柏林民族学博物馆立体文物摄影师弗兰克·马丁、平面文物摄影师米娅·洛茨给予技术支持。在微距拍摄、反射变换成像技术、紫外荧光成像技术等现代科技手段帮助下,一张张从骨面到边缘,每一个字口、每一个钻凿都纤毫毕现的“超级甲骨照片”呈现在电脑屏幕上。其中反射变换成像技术的应用,首次实现全部甲骨的三维动态影像采集,不仅提升了研究手段,也成为海外大宗甲骨整理工作的里程碑。

在甲骨数字化采集现场,焦点堆叠技术如不知疲倦的眼睛,层层捕捉甲骨每一处细节;紫外荧光似痕迹鉴定师,让肉眼不可见的填色与刮削残留痕迹变得清晰可见;瑞士半球形多光源设备像技艺高超的摄影师,从48个角度拍摄同一片甲骨,合成交互观察的动态图像,将原本模糊的契刻痕迹、卜兆裂痕高保真还原,展示出一个崭新的微观世界——

这里有商代工匠留下的“草稿”。在深刻的字口旁,留有一些纤细浅刻线条,而深刻字口中的朱墨填色,在浅刻线中却不见踪迹。“这让我确信,这些浅刻线条就是刻写者的草稿。我仿佛看见3000多年前无名工匠正屏息凝神,在方寸天地间精心雕琢。”这一发现令郅晓娜兴奋不已,“这为我们重新理解甲骨卜辞的刻写流程提供了关键线索。”

经过研究,郅晓娜看清钻凿留下的清晰工具痕迹,辨识出伪刻甲骨上生硬的刀法,成功缀合9组全新甲骨残片,并验证前人8例缀合成果。甲骨缀合类似拼图,把属于同一片甲骨的碎片拼接起来,恢复其本来面貌。“让甲骨‘破镜重圆’才能更好地破译,为殷墟研究提供更完整的资料支撑。”今年9月,郅晓娜已完成对全部486片甲骨的数字化采集和建档工作,并以同样方法完成了德国科隆东亚艺术博物馆馆藏140片甲骨的数字化采集。

回国后,郅晓娜全心投入对甲骨照片的释读与翻译中,她计划以中、英、德三国语言出版甲骨著录书,收录柏林与科隆两座博物馆共计626片甲骨的高清影像、紫外光照片以及馆藏档案照,并同步推出对应的释文、断代等研究成果。未来,这些资料将录入甲骨文大数据平台“殷契文渊”,向全球免费开放。一片一片甲骨,一代一代钻研,些许突破也有可能成为解码古老文明的新线索。

合 鸣

甲骨数字化的意义不仅在于“看得更清”,更在于推动甲骨文研究迈入“云时代”。“虽然我们无法将散落各地的甲骨实物重新汇集一处,但可以借助数字技术,实现全部甲骨文信息的数字化重聚。”宋镇豪如是说。

中德学界此番合作吸引了国际同行的目光。过去一年,剑桥、哈佛等国际高校学者先后造访柏林民族学博物馆,与郅晓娜探讨反射变换成像技术,共商合作课题。汉堡大学写本文化研究中心研究员石安瑞提议,利用该校最新技术和设备对甲骨文颜料进行深化研究。拉沃—弗雷库尔感慨:“中国学者的驻馆交流,为这批沉睡已久的甲骨注入新鲜活力,也为国际合作拓展新的空间。”

从柏林启程,中外甲骨数字化合作正在世界更多博物馆推进、开展。不久前,郅晓娜携带设备前往巴黎,协助安阳师范学院从事甲骨文研究的工作人员,完成3家法国博物馆的甲骨数字采集。郅晓娜说:“我们的目标是运用人工智能、三维建模等前沿技术,构建全球甲骨文全信息模型与协同平台,实现甲骨文的数字化保存、活化利用与全球共享。”

当甲骨文与现代科技相遇,它们不再是学术研究中的神秘符号,而是以全新方式走进公众视野。9月8日至9日,柏林民族学博物馆主办“殷墟甲骨文国际学术研讨会”。会上,英国爱丁堡大学教授耿幽静为德国公众举办讲座,生动讲述利用现代摄影技术和实验考古方法,模拟、复原中国早期甲骨占卜的故事。透过龟甲兽骨上拙朴的一笔一划,听众得以探知古人的生活痕迹。这些从殷墟出发的文字,正以数字化形态与当今世界产生联结,让遥远的历史变得真实可见,让跨越时空的文明对话继续回响。(刘 赫 以上图片均为郅晓娜提供)